Le débat classique qui oppose des méthodes de soin, cache le vrai débat de la marchandisation des patients, de la destruction des services publics et de la précarisation des soignants par les réformes actuelles en psychiatrie. Cette monétarisation des soins par les plateformes offre un autre exemple de la place que les neurosciences jouent dans l’émergence de la forme actuelle du néolibéralisme.

Pourquoi la psychiatrie va mal ? Le manque d’effectifs accentué par la crise du Covid ? Des services dévastés par des années d’un management dont la seule préoccupation était de rationaliser des politiques d’austérité budgétaire ? Les conditions de travail dégradées et la fragilisation des équipes qui en résultent ? La banalisation de conditions d’accueil inhumaines dans des locaux délabrés ? Des pratiques de contention, de mise en isolement qui ne respectent pas les droits fondamentaux des patients, et qui finissent par être, là encore, banalisées ? Non, rien de tout cela. En vérité, la psychiatrie va mal parce que les soignants n’utilisent pas les bonnes méthodes scientifiques de soin. Alors, pour tout arranger, il n’y a qu’à imposer ces méthodes. Ouf, nous voilà rassurés !

Toutes les dernières réformes annoncées dans le domaine du soin psychique, de la psychiatrie adulte et des soins psychiques aux enfants n’abondent que dans un sens, modifier les modes de financement de sorte à imposer des méthodes : réhabilitations psychosociales, et Thérapies Cognitivi-Comportementales. Ces derniers mois, c’est la profession de psychologue qui est particulièrement visée mais à travers elle, c’est tout le soin psychique et ce n’est qu’une déclinaison de la vague de fond qui s’attaque à nos métiers depuis de nombreuses années. Cette solution miracle qui arrive, est, par ailleurs promue par des groupes d’intérêts clairement identifiés qui ont fait passer dans les médias leurs éléments de langage, au travers de campagnes de communication savamment organisées et puissantes. Ce discours est porté par le gouvernement, la Fondation Fondamentale qui relaie les analyses de l’Institut Montaigne et des réseaux sociaux sur lesquels des membres d’associations recrutées par Fondamentale pour leurs campagnes se font le relai de ces discours fondamentalistes. Par exemple, la redéfinition du métier de psychologue à partir de l’uniformisation des pratiques autour des TCC telle qu’elle est imposée actuellement autour de plateformes de diagnostic et d’orientations des troubles neurodéveloppementaux est clairement définie par Angèle Malatre-lansac, Directrice déléguée à la santé de l’Institut Montaigne dans un rapport de 2020[1]: « Favoriser l’accès aux psychothérapies adaptées à travers leur remboursement, une meilleure formation des professionnels, ainsi que le développement des outils numériques et de la télémédecine. »

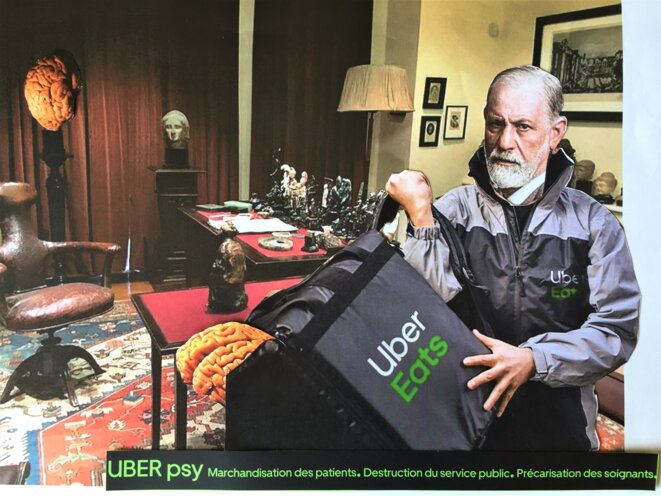

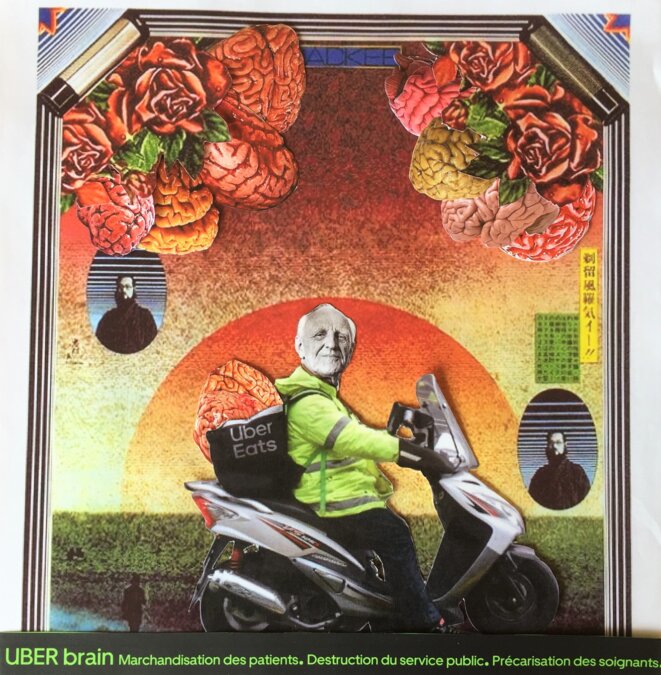

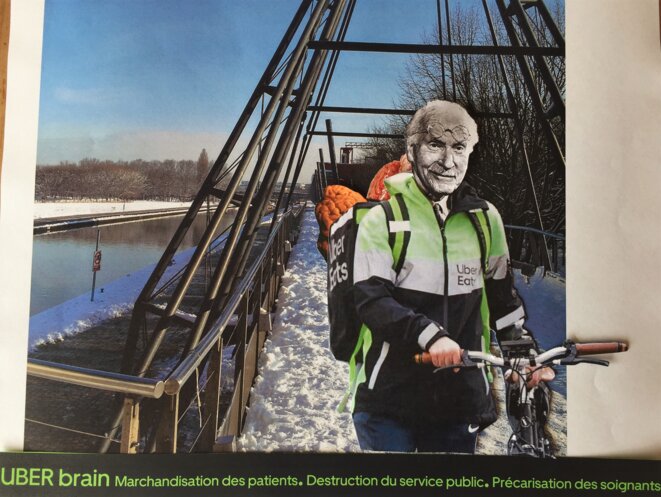

Ubérisation des soignants en psychiatrie © Benjamin Royer

De la psychologie confinée à la psychologie confisquée

A bien des égards, ces orientations ont de quoi surprendre. Elles ne répondent pas aux exigences des professionnels de terrain qui réclament plus de moyens humains pour retrouver du sens au travail. Elles ne répondent pas non lus aux associations de familles qui dénoncent des conditions dégradées et elles ne prennent pas davantage en compte les nombreuses voix qui s’élèvent contre la généralisation des moyens de contention et d’isolement quand bien même ces protestations sont portées par des collectifs de personnes psychiatrisées par des voies juridiques.

Et Pourtant, la crise du Covid 19 a donné lieu à de très nombreux discours sur l’état psychique des gens. Les soignants qui ont cru un instant à un semblant de reconnaissance pour leur travail, reçoivent actuellement une sacrée douche froide.

C’était tentant d’y croire un instant : enfin le retour de la réalité, on met de côté pendant un temps les jolies photos de cervelle, on parle un peu moins des études randomisées en laboratoire. Et on regarde la vie, la vraie, à hauteur de nos existences, celle dans laquelle on accueille et on écoute les gens. La vie dans laquelle surviennent des catastrophes inattendues (ce qui nous change des catastrophes organisées par les politiques d’austérité budgétaires !) et face auxquelles aucun protocole ou recommandation de bonnes pratiques n’est de taille. Face à l’inédit et la mort : l’engagement, la parole et le collectif. Invité à la radio, Boris Cyrulnik sera même présenté en mars 2020 comme psychanalyste par le présentateur. Psychanalyste, vous imaginez ? A 8h20 du matin ? La dernière fois qu’il a été qualifié ainsi sur un grand média doit au moins dater d’avant sa participation à la Comission Attali pour la libération de la croissance française.

Aux premiers temps de la catastrophe sanitaire, il y a plus d’un an maintenant, il faut rappeler ce qui a surtout fonctionné, ce qui a permis à des gens de tenir bon. Ce ne sont certainement pas des méthodes mais des collectifs et de la bidouille dont ont fait bois des soignants et travailleurs sociaux qui ont multiplié des visites-à-domicile, passé des coups de fil, mais aussi des GEMeurs, qui y ont été de leur engagement auprès des camarades, ou des autres personnes dont on se sent plus ou moins responsable dans ce genre d’occasion. Ce qui a permis l’organisation des soins a été pour une grande part, un renversement des hiérarchies habituelles, les soignants ont eux-mêmes réinventé quantité de choses.

Et puis, nous avons été très surpris de découvrir un engouement des gens pour la série En thérapie dans laquelle il n’y a pas de photos de neurones qui clignotent mais simplement des gens qui sont ensemble et qui se retrouvent, chaque semaine, enfermés dans une pièce pour se dire des trucs… bref, rien de « scientifique » là-dedans.

Certains scénarios sur des blogs bizarres affirmaient que le coronavirus serait sorti d’un laboratoire chinois… Tout se passait il y a un an comme si, pendant un temps au moins, le coronavirus aura fait sortir la psychologie des laboratoires.

Où étaient à ce moment-là les Centres experts diagnostics vers lesquels l’essentiel du financement des soins va aller au terme des réformes en cours ? Où étaient les méthodes de remédiation cognitives « scientifiquement validées » ? Elles sont restées dans les laboratoires pour une partie, c’est-à-dire là où il n’y avait plus d’humains. Et pour une autre partie, elles ont conseillé le gouvernement sur les meilleures manières de faire respecter les gestes barrières malgré leurs mensonges en proposant des Nudges. Pendant le confinement, dans la sidération, les neurosciences ont surtout collecté des données numériques en profitant des plateformes pour, comme toujours, transformer nos comportements en données dont l’extraction peut générer de l’argent. C’est le propre de cette discipline qui n’a strictement plus rien à voir avec l’activité de prendre soin de la psyché des gens récemment de rebaptisée « cérébrologie[2] ». Face à la crise sanitaire, il y a eu, comme le gouvernement n’a cessé de le dire « un retard à l’allumage ». Soit. Maintenant, tout est revenu à l’anormal et ce sont les soignants qui se font allumer.

Soignants ubérisés © Benjamin Royer

La différence entre la méthode et les pratiques

Une première chose qui me frappe est que cet écart entre le travail réel et les réformes en cours est régulièrement masqué par un autre débat, celui qui consiste à opposer les méthodes de soin dans un cadre concurrentiel. Le débat auprès du grand public s’est depuis 50 ans régulièrement enfermé dans un conflit entre des courants opposés de la psychologie, puis entre diverses méthodes qui s’en réclament plus ou moins rigoureusement.

Ce débat a comme effet de présenter une alternative entre deux choix comme la seule question qui pourrait faire l’objet d’une délibération. Ce serait une question de spécialistes que la science va ou a déjà tranché, et le public est donc appelé à simplement choisir selon la manière dont le débat a été construit en faveur d’un des deux termes de l’alternative.

Je précise au passage qu’en tant que psychologue clinicien, je n’ai rien contre les collègues qui utilisent les TCC. Je suis convaincu que, comme l’immense majorité des psychologues cliniciens, ils sont animés du désir d’aider au mieux les personnes qu’ils reçoivent avec les moyens qu’ils jugent les plus appropriés. Chacun se démène comme il peut face à ses tendances pathologiques à vouloir sauver le monde. Comme tous les psychologues cliniciens, ils y arrivent plus ou moins bien, connaissent des réussites et des échecs et ceux-ci ne s’expliquent jamais simplement par le respect plus ou moins scrupuleux d’une méthode qui ne vaut, dans le soin psychique, jamais pour elle-même. Les outils de ces psychologues, toutefois, ne sont pas les miens.

En psychiatrie, la réalité du terrain nous a appris depuis bien longtemps à distinguer la question de la méthode de celle des pratiques. Il n’y a pas de méthode en soi, qui puisse être clairement distinguée des formes institutionnelles, économiques qu’elle prend. Il ne semble pas pertinent d’essentialiser ainsi une méthode quelconque. C’est pourtant la rhétorique qui a été principalement utilisée auprès du public dans les conflits qui ont agité les milieux psy ces dernières décennies.

Ubérisation des soignants en psychiatrie © Benjamin Royer

Un groupe d’influencés

Cette rhétorique a été amplifiée médiatiquement par une série de croisades, parfois lucratives, contre la psychanalyse. Très actifs sur internet et les réseaux sociaux, les personnes qui sont à l’origine de ces croisades ont fait de l’attaque de la psychanalyse leur fond de commerce et ont participé, à leur manière à imposer ce débat clivant auprès du public.

Ils commençaient par dénoncer à tous vents le supposé « lobby tout puissant des psychanalystes » auprès des pouvoir publics. Les psychanalystes manipuleraient les pouvoirs publics et les décideurs politiques mais aussi les juges aux affaires familiales, les cours pénales, les étudiants en cursus de psychologie. La psychanalyse serait ainsi responsable d’un grand nombre des maux de notre société : la désolation des services de psychiatrie, l’échec de l’Aide Sociale à l’Enfance, le manque de fiabilité des expertises psychiatriques dans les tribunaux qui serait à l’origine de nombreuses erreurs judiciaires, une tolérance de notre société vis-à-vis de la pédocriminalité à cause de la place qu’occupe la sexualité dans la théorie psychanalytique. Je propose de rajouter à cette liste la panne de mon métro ce matin qui, du point de vue qui est le mien, a représenté un certain inconvénient.

En clair, si la société va mal, il faut y voir un effet du manque de rationalité de la théorie psychanalytique, sinon un effet du lobby des psychanalystes. Établir un lien, une relation de type cause à effet entre l’état de la psychiatrie aujourd’hui en France et les théories métapsychologiques que Freud a développé il y a maintenant un siècle paraît paraît pourtant une drôle d’idée. C’est donner un bien grand pouvoir à la pensée et à la psychanalyse. Un tel monde n’existe pas, la psychanalyse n’a pas ce pouvoir, l’immense majorité des psychiatres en formation n’en auront jamais entendu parler pendant leurs études. Une grande partie des infirmiers non plus. Et l’ambition est qu’il en soit de même pour les étudiants en psychologie ainsi que les travailleurs sociaux d’ici peu. Cela n’a pas empêché les discours anti-psychanalyse de devenir une tendance et certains députés s’en sont saisi, tel D. Desquelles, député maire du Touquet qui avait proposé d’interdire l’enseignement de la psychanalyse en lien avec la prise en charge de l’autisme en 2016 . Ce discours est devenu une mode au point que certains n’hésitent pas à lancer sur les réseaux sociaux des appels à signaler les soignants qui exercent en institution et qui sont inscrits dans les écoles de psychanalyse pour les blacklister, demandent à des universités d’interdire des conférences, invitent à y surveiller le contenu des enseignements, les écoles de travailleurs sociaux et diverses formations. C’est une situation étonnante de voir un député conservateur (qui s’est à l’occasion illustré dans le débat public en lançant une polémique infecte sur les Burkini il y a quelques années) être ainsi agrégé à des groupes qui pratiquent la cancel culture !

Une partie de ceux qui mènent ces croisades anti-psychanalyse profitaient cependant du capital culturel de la psychanalyse quand celle-ci était dominante et ont, depuis, retourné leur veste en suivant le sens du vent. Ce qu’ils ont de constant est bien d’être du côté du pouvoir et des gadgets à la mode. Il y a 40 ans, ils faisaient dire n’importe quoi à la psychanalyse pour passer à la télé et vendre leurs livres de vulgarisation, ils font dire tout et n’importe quoi aujourd’hui aux neurosciences exactement dans le même but. Dans 4

0 ans, quand la mode sera à la psychologie quantique immuno-moléculaire et si la haine qui les anime leur octroie encore la longévité nécessaire à cela, parions que ces mêmes personnes dénonceront le manque de rigueur nucléaire de Olivier Houdé et les errements synaptiques farfelus de Stanislas Dehaenne.

Ubérisation des soignants en psychiatrie © Benjamin Royer

L’impérialisme des sciences neurocomportementales

Au-delà de cette continuité qu’il me plaît d’imaginer entre les TCC d’aujourd’hui et la psychanalyse d’hier quand l’une et l’autre auront été des paradigmes dominants de l’interprétation du monde dont l’influence socioculturelle peut servir à faire taire, il faut selon moi arrêter d’opposer psychanalyse et TCC dans une logique de guerre civile concurrentielle et se décaler par rapport à cette opposition. Derrière cette logique de guerre civile, se cache en réalité une guerre sociale et cette dernier mérite, selon moi, bien davantage toute notre attention.

Une précision toutefois : si je pense qu’il faut arrête d’opposer psychanalyse et TCC, ce n’est pas certainement pas parce qu’elles seraient complémentaires et pourraient travailler ensemble au nom d’une ouverture pragmatique aux bienfaits d’une supposée pluridisciplinarité. Les sciences neurocomportementales n’ont jamais joué le jeu de la pluridisciplinarité. Elles ont toujours été dans une logique impérialiste au sens où, dans les années 70, ce terme était rattaché aux développements, en économie, de l’école de Chicago et désignait alors un impérialisme économique[3].

L’ouverture de financements massifs dès les années 90 pour tout projet de recherche qui incluait un volet « neuro » n’aura été, pour les sciences humaines et sociales, qu’une fausse promesse de se rendre concurrentielle dans un contexte de tarissement drastique des financements publics. La prétendue pluridisciplinarité n’aura, au final, fait que nourrir plus tard les attaques de délégitimation dont les sciences humaines et sociales sont régulièrement la cible depuis. Si bien que les disciplines des sciences humaines sont aujourd’hui sommées de se convertir aux neurosciences ou de périr là où elles ont crû dans le mirage de l’ouverture transdisciplinaire en essayent de jouer le jeu du marché universitaire.

Elles n’ont aussi d’autres choix que de s’adapter et de se plier à un cadre épistémologique qui leur est radicalement opposé, ou de disparaître. Alternative un peu maigre. En lieu et place d’une hybridation annoncée, d’un enrichissement, nous découvrons, une trentaine d’années plus tard, une situation de neuroconversion des sciences humaines qui tentaient naïvement d’intéresser les neurosciences à leur histoire, leur mouvement interne.

L’actualité de la psychiatrie nous le montre : du point de vue des TCC, pas de partage possible. Seules certaines méthodes doivent être appliquées. Les autres doivent disparaitre, être effacées des formations. Les termes utilisés dans les différentes circulaire, rapports et recommandations sont sans aucune ambiguïté : homogénéisation, uniformisation, labellisation.

Les sciences neurocomportementales sont aujourd’hui dans une position hégémonique dans les médias et jouissent d’une situation de reconnaissance institutionnelle forte. Si bien que quantité de hoses se revendiquent des neurosciences qui n’ont rien à voir avec elles : des méthodes de management et de coaching, de développement personnel, de yoga, d’apprentissage, de séduction. Vues sous cet angle, les sciences neurocomportementales ne sont, au final, rien de plus que la nouvelle forme que prend la psychologie pour être commercialisée plus facilement d’une part et pour faire vendre toutes sortes de produits, d’autre part.

Il n’y a donc pas lieu dans ce débat d’opposer les TCC à la psychanalyse. La mise en scène d’une opposition entre psychanalyse et TCC, pour ces différentes raisons, ne me semble pas pertinente. Elle ne rend absolument pas compte de la manière dont se structure aujourd’hui les questions économiques et sociales liées à ces pratiques. Elle ne permet pas davantage de comprendre la grande colère des professionnels de terrain face aux orientations politiques des réformes annoncées.

Ni de s’intéresser en priorité aux TCC en elles-mêmes mais davantage à la manière dont elles prennent maintenant une place hégémonique grâce à la façon dont les neurosciences ont acquis à leur cause une arme : le néolibéralisme.

C’est un phénomène différent du psychanalysme décrit par exemple par R. Castel dans les 70’s pour qui la psychanalyse du point de vue de la société de consommation avait pour effet de dépolitiser nombre d’enjeux politiques et sociaux. La dimension de marchandisation est, avec les sciences neuro-comportementales, plus importante, elles présentent sans doute plus de facilité à coder dans le langage biologique l’économie. De plus, la pratique de la psychanalyse concernait une relation individuelle, difficilement exportable au-delà. Ses effets étaient difficilement observables au-delà d’un nombre très restreint de personnes qui faisaient des cures. La psychanalyse des années 70 aux USA telle que la décrit Castel ne concernait au plus que quelques milliers de personnes. Cela explique que la psychanalyse n’a pas tellement pu acquérir de fonction sociopolitique.

Par conséquent, l’intérêt des sciences neurocomportementales comme paradigme psychologique dominant de remplacement est de proposer d’affecter plus vite et plus activement des populations entières dans des institutions plus larges que la relation interindividuelle. Avec de nouveaux paradigmes psychologiques, apparaissent de nouveaux horizons et davantage de consommateurs de biens psychologiques. Dès les années 70, les techniques d’interventions comportementales ont commencés à prendre plus de poids dans les revues spécialisés en psychiatrie mais elles se sont surtout développées de façon encore plus impressionnante en dehors du champ psychiatrique. Cette expansion du champ de la psychologisation vers des sphères dépathologisées amènent à la production de ce que la sociologue E. Illouz nomme des marchandises émotionnelles[4].

Ubérisation des soignants en psychiatrie © Benjamin Royer

La preuve scientifique de l’efficacité

L’argument le plus fréquent est alors l’efficacité scientifiquement prouvée de certaines méthodes. Il y aurait une psychologie scientifique, vraiment scientifique, parce que son efficacité serait prouvée et le reste ne serait que de la pseudo-science moyenâgeuse. Il faudrait donc maintenant imposer aux professionnels les pratiques qu’ils se refusent à appliquer quand ils servent les intérêts des psychanalystes. Je caricature à peine le discours de certaines associations. Ces appels à la « loi de la HAS » sonnent comme un appel à l’ordre, l’Etat doit agir pour réduire le pluralisme. Quelques députés se prennent au jeu. Le même discours est tenu en matière d’éducation où l’on répète à l’identique qu’il est enfin temps d’appliquer les « méthodes qui marchent ».

Certains psychanalystes ont aussi leur part de responsabilité dans cette opposition. Ils se sont laissé enfermer dans ce débat sur la scientificité et s’y sont noyés sans comprendre ce qui leur arrivait. D’autres analystes se sont clairement posé la question de rentrer ou non dans ce débat. L’ennui était alors que cette scientificité était posée dans des termes définis par les sciences neurocomportementales elles-mêmes. Fallait-il soumettre la psychanalyse à une évaluation selon les critères scientifiques de la démarche évidence-based ? Chercher des preuves scientifiques de l’efficacité de la psychanalyse, pensaient-ils ne pourrait se faire qu’au prix d’un abandon de la rationalité propre à la psychanalyse. Certains ont donc refusé ce débat par principe, d’autres car ils ne voulaient précisément pas s’enfermer dans le cadre dicté par les neurosciences.

Avec le recul, l’abandon de cette partie du débat, motivé parfois par une aversion pour la psychologie scientifique a peut-être été une erreur stratégique aux yeux de certains. A titre d’exemple très concret, en 2004, l’Inserm publiait un rapport[5] autour duquel s’est ensuite cristallisé l’essentiel du débat sur le rejet de la psychanalyse au nom de l’absence de preuve scientifique de son efficacité. Ce rapport faisait une comparaison de nombreuses études scientifiques pour, à partir de ces méta-données, proposer une analyse comparative de l’efficacité de trois approches de psychothérapie. Sans reprendre en détail ici les conclusions qui en ressortaient, le manque de données suffisantes en faveur d’une efficacité des méthodes psychanalytiques ne permettaient pas d’avoir un niveau de preuve suffisant là où, comparativement, les thérapies cognitivo-comportementalistes ont depuis de nombreuses années produit un plus grand nombre de données.

La traduction politique de ce rapport a beaucoup joué dans le débat entre psychanalyse et neurosciences puisqu’il sera depuis régulièrement repris dans des discours officiels. De ce rapport, les thérapies cognitivo-comportementales se sont développées sous l’impulsion de plusieurs tutelles qui les ont inscrites dans différents documents visant à :

_ élaborer des Recommandations de bonnes pratiques professionnelles, particulièrement dans le domaine de la prise en charge de l’autisme puis des troubles dits neurodéveloppementaux,

_ définir les stratégies d’intervention de prise en charge[6],

_ émettre des propositions de réforme des formations initiales en psychologie

_ à remettre en cause la validité professionnalisante de certains diplômes[7] ou

_ menacer sur les financements des structures de soin[8].

Depuis, d’autres chercheurs se sont lancés dans la bataille et de nombreuses études apparaissent concluantes. En France, par exemple, G. Visentini a récemment proposé une nouvelle analyse poussée du rapport de l’Inserm[9]. Il a recensé, en parallèle, les nombreuses études présentant un haut niveau de preuve, rarement citées dans le débat franco-français et qui, depuis quinze ans, sont venues combler les lacunes signalées par le rapport de l’Inserm[10]. Des résultats de ces études, il conclue que « la psychanalyse – en tant que thérapie psychodynamique, verbale, centrée sur la relation transférentielle non consciente, à la fois interprétative et soutenante – est efficace, sur le court terme comme le long terme, pour la quasi-totalité des troubles connus. De plus – autre fait notable -, elle s’avère globalement aussi efficace que les TCC, pour chacun de ces troubles [11]». Thomas Rabeyron aussi a récemment mis à jour la recension des analyses portant sur l’efficacité de psychothérapies psychanalytiques[12]. Il conclue aussi qu’il existe suffisamment de preuves pour conclure à l’efficacité démontrée empiriquement des psychothérapies psychanalytiques et de la psychanalyse.

A partir de ces données, le débat pourra être relancé à bon droit. C’est la science. D’autres répondront par d’autres études et les connaissances évolueront. Nous nous étonnons toutefois qu’une partie de ce débat soit systématiquement escamoté par ceux-là mêmes qui revendiquent une scientificité objective supérieure. Que soit répété à tort et à travers, comme argument d’autorité suprême que seules les méthodes dont l’efficacité a été scientifiquement prouvée doivent être utilisées. Et que plusieurs appels sont faits régulièrement à dénoncer les professionnels qui n’utilisent pas ces méthodes, les enseignants qui ne les enseignent pas ou toute personne qui dévie. Dans certains discours, la science peut être bien commode, et être invoquée quand cela arrange, tout comme la droite conservatrice invoque la laïcité.

Mais au-delà de l’utilisation politique des positions extrêmes, il

nous faut interroger quel opportunisme les pouvoirs trouvent dans telle

ou telle pratique.

Ubérisation des soignants en psychiatrie © Benjamin Royer

Le cadre politique néolibéral de la concurrence entre les méthodes sur le marché de l’opinion remplace les services publics

Au niveau politique, ce conflit d’opposition est particulièrement opérant : il clive les professionnels de terrain en proposant une fausse solution, il instrumentalise les velléités de quelques chercheurs qui veulent imposer leurs vues et il désigne au public un responsable facile à une situation jugée insatisfaisante par tous. Les politiques néolibérales ont régulièrement construit leur légitimité sur ce développement d’une situation de concurrence orchestrée et présentée au public comme un effet de mode.

Ce n’est pas nouveau, et l’on trouve déjà sous la plume de Walter Lippman, auteur souvent présenté comme un des fondateurs du néolibéralisme certaines considérations qui vont précisément dans ce sens. Dans son livre Le Public fantôme[13], écrit en 1924, c’est-à-dire au moment où les sondages d’opinion se préparent à passer du marketing à la politique, il cherche à préciser la place que l’opinion publique doit réellement occuper dans la détermination des politiques publiques. Il entreprend pour cela de redéfinir ce que serait la nature de l’opinion publique et va aligner sur cette supposée nature une nouvelle définition de la démocratie sur laquelle reposera la conception néolibérale des procédures de la démocratie représentative. La philosophe Barbara Stiegler a donné, il y a peu, une analyse fournie des travaux de Lippman. Elle les a commentés abondamment et mis en dialogue avec la philosophie de J. Dewey sur la démocratie[14]. Je vais pour ma part me contenter d’extraire trois citations de ce livre de Lippman :

« Le rôle du public ne consiste pas à exprimer ses opinions mais à s’aligner ou non derrière une proposition. Cela posé, il faut cesser de dire qu’un gouvernement démocratique peut être l’expression directe de la volonté du peuple. Il faut cesser de prétendre que le peuple gouverne. En revanche, nous devons adopter la théorie selon laquelle le peuple, à travers des mobilisations sporadiques où s’exprime la voix de sa majorité, prend seulement parti pour ou contre des individus qui, eux, gouvernent.[15] »

« Nous rayerons donc de la liste des devoirs incombant à l’opinion publique toute intervention sur le fond d’un problème, toute décision d’ordre technique, toute initiative en matière de justice ou de morale. Nous dirons plutôt que l’idéal consiste pour elle à s’aligner, en cas de crise, d’une manière telle qu’elle puisse favoriser l’intervention d’individus capables de résoudre cette crise. L’aptitude à discerner ces individus est le seul but vers lequel doit tendre l’éducation du public. La fin de toute recherche sur la meilleure manière de faciliter l’action du public, c’est de lui donner les moyens de savoir à quels signes reconnaître ces individus.[16] »

« Dans ma théorie, le public n’intervient qu’en cas de crise, lorsque les divers intérêts n’arrivent pas à s’ajuster. Et ce n’est pas alors pour se prononcer sur le fond du problème, mais pour neutraliser l’effet des volontés arbitraires qui ont rendu l’ajustement impossible. C’est une théorie qui économise sur l’attention des membres du public, et qui leur demande d’en faire le moins possible sur des sujets où ils ne sauront rien faire très bien. Elle limite les efforts des gens, quand ils forment un public, au seul rôle qu’ils peuvent remplir, un rôle qui correspond à ce qui doit leur tenir le plus à cœur : intervenir juste ce qu’il faut pour apaiser les troubles, et pouvoir ainsi revenir à leurs affaires.[17] »

Il me semble que cette pensée de Lippman a connu un approfondissement en économie à travers un courant des année 60, l’école des choix publics. L’originalité de cette école a consisté à proposer d’interpréter les comportements des hommes politiques et des agents de l’Etat comme étant le résultat d’un commerce des influences politiques dont chacun chercherait à en maximiser les profits. C’est cette idée qui est restée aujourd’hui et s’incarne à travers des slogans qui assimilent liberté de consommer avec participation à la démocratie. Ce que j’achète vaut davantage que ce que je vote dès lors que la démocratie est présentée comme un jeu truqué par l’opinion publique qui se marchande. La politique se réduit à n’être qu’un marché d’influence et les citoyens des consommateurs et des producteurs qui entretiennent des rapports politiques qui sont la simple traduction économique de leur place sur ce marché. Participer à la démocratie se résume à la consommation de cette influence. Cela est répété à l’envie : nos choix politiques ne sont en rien différents de la manière dont nous consommons un bien. Dans la vision néolibérale de la démocratie, les politiques publiques doivent alors se borner à réaliser l’état de concurrence le plus parfait entre des alternatives de consommation pour le citoyen-consommateur (consom’acteur) si bien que la démocratie ne sera guère plus qu’une procédure de sélection entre ces alternatives.

Cette école a joué un rôle déterminant dans les politiques de privatisation menées en Angleterre par M. Tatcher. D’un point de vue purement stratégique, elle a pré-incorporé un grand nombre des critiques adressées traditionnellement au marketing. Il n’y a pas à craindre une manipulation des opinions puisque la démocratie est un marché sur lequel les influences se vendent et s’achètent en toute transparence[18]. Ses principes ont servi de fil conducteur à la mise en application concrète et technique des réformes néolibérales. Un de ses théoriciens les plus provocateurs, Madsen Pirie explique par le menu les secrets et les leviers de cette « politique qui gagne », qu’il appelle micropolitique. La démarche, pour lui consiste, comme déjà Lippman le recommandait, à changer le citoyen en consommateur agrégé à d’autres consommateurs dans des groupes de pression sur lesquels s’appuyer pour mettre en place certaines politiques publiques. Celles-ci se résumeront, encore une fois, à limiter le plus possible les services publics dont la régulation par l’Etat entrave la « souveraineté du consommateur » lorsqu’elle empêche la situation idéale d´un marché parfaitement libre.

« La micropolitique est entrée en scène au moment précis où l’on désespérait de trouver une démarche politiquement viable qui puisse enfin mettre le secteur public sous contrôle. Ce qui voulait nécessairement dire démanteler certaines structures, en transférer d’autres au secteur privé, et subordonner une partie du reste aux préférences des consommateurs. [19]»

Dans cette optique, « libérer les énergies », justifie de confier les investissements publics aux décideurs privés.

Ubérisation des soignants en psychiatrie © Benjamin Royer

Rendre les psychothérapies rentables

Nous pouvons maintenant comprendre ainsi que l’opposition entre les méthodes TCC et la psychanalyse n’est absolument pas la question centrale dans l’enfant qui met en émoi la profession. Derrière les arguments d’efficacité, de scientificité, il faudra mettre en débat la question de la rentabilité économique des psychothérapies.

Si la France à 10 ans de retard, comme le répètent ad nauseam les néolibéraux depuis les années 80, je pense qu’il faut maintenant prendre ces remarques aux pieds de la lettre : nous avons 10 ans de retard et nous pouvons regarder les pays cités en exemple pour comprendre sur quoi nous sommes en retard et ce qui nous attend. Le chemin qui nous est imposé en matière de soin psychique a, en effet, déjà été suivi par plusieurs autres pays avant nous : Angleterre, Suède, Australie, Canada, Finlande… Nous nous attarderons sur l’exemple de l’Angleterre qui est régulièrement utilisé comme modèle pour la mise en place de ce type de politique publique, mais nous pouvons nous permettre quelques remarques en passant.

En Australie, l’efficacité de l’initiative Better Acces, censée améliorer les résultats en termes de santé mentale en facilitant un meilleur accès à des méthodes « fondées sur des données probantes » a été remises en cause. Neil Cole, avocat et membre du National Advisory Council on Mental Health australien déclarait que ce programme n’était qu’un programme de bien-être pour les classes moyennes déguisé en programme de santé mentale dont le coût était exorbitant[20]. Les système australiens[21] et anglais sont des dispositifs qui ne concernent que les personnes les moins malades, les plus riches et qui ont déjà le plus facilement accès aux soins. Ces dispositifs produisent également des conditions d’accès inégal selon les situation socio-économiques[22].

Au Canada, le gouvernement Couillard a souhaité en 2017 la mise en place d’un programme public de psychotéhrapie avant de proposer en 2019 d’en réduire le nombre de séances offertes à 15. Dans une tribune au Huffington Post, le Président de l’Association des Psychologues du Québec dénonçait ainsi la promotion d’un modèle de « quick fix » et de « Macthérapies »[23].

Nous apprenions en octobre dernier que la société privée Vastaamo qui gère en Finlande 25 centres de psychothérapie à travers le pays et à qui l’Etat soustraite une partie importante de l’organisation de son système de santé mentale a été victime d’un vol de données concernant les patients. Le directeur de l’entreprise a préféré garder ce vol secret pendant 1 an et demi, le cachant à son conseil d’administration alors que l’entreprise allait être rachetée. Contrevenant à l’obligation d’informer les personnes que leurs données ont été volées[24]. Les pirates ont fini par contacter directement les patients de ces centres pour leur réclamer une rançon et à revendre leurs dossiers sur le net. Certains parmi les patients étaient des enfants. L’entreprise finira par faire faillite en février 2021 quelques mois après que cette affaire ne devienne un scandale.

Tous ces pays ont en commun d’avoir développé une politique de soutien de dispositifs de remboursement des psychothérapies à partir d’une offre de TCC dispensées par des acteurs du secteur privé lucratif qui répondent à des appels d’offre. Chacun de ces pays aura offert de rembourser un nombre limité de psychothérapies auprès de thérapeutes ou de counsellor dont la formation aura été labellisé. Chacun de ces pays aura ainsi développé massivement l’enseignement et la formation à certaines méthodes et fait disparaitre d’autres. Ils auront aussi tous développé un recours à la télémédecine et aux applications de e-santé dans les mêmes offres de santé publique qui va s’accentuer avec la crise du Covid. Chacun de ces pays aura entrepris de promouvoir ainsi l’accès aux thérapies TCC et remédiations cognitives dans des programmes plus vastes de réformes de leur système de santé dont, de fait, une part plus importante sera gérée par des décideurs privés.

Tous ces pays ont finalement en commun d’avoir commencé par faire l’hypothèse que ce développement des psychothérapies pouvait s’avérer rentable.

Ubérisation des soignants en psychiatrie © Benjamin Royer

L’exemple de la Grande Bretagne

En 2007 la Grande Bretagne a mis en place le programme Improving Access to Psychological Therapies (IAPT) sous l’influence de l’économiste Richard Layar et du psychologue David Clark suivant les recommandations de bonnes pratiques du NICE[25] (équivalent anglais de la HAS). Ce programme avait pour but d’étendre l’accès à des psychothérapies pour le plus grand nombre de personnes en particulier dans les cas de troubles anxieux et dépressifs légers. Il se basait sur les travaux de R. Layard sur le prix du bonheur repris par le New Labour[26].

Voici, résumé à grands traits, le calcul en euros que proposa Layard au New Labour pour estimer les coûts et bénéfices pour la société :

« pour traiter 800.000 personnes en âge de travailler dont le coût de la psychothérapie est de 876€, le coût d’investissement total avoisine 705 millions €. Avec un objectif de 50% de rémissions des troubles, les coûts annuels évitables pour la société s’élèveraient à 2,5 milliards d’€. Ce coût se distribue pour chaque poste à hauteur de 466 millions € pour la productivité, 148 millions € pour les coûts médicaux, 1,5 milliard d’€ pour l’incapacité et 387 millions € pour les prestations d’invalidité, les revenus des demandeurs d’emploi et les taxes perdues dues au non-emploi. Selon l’estimation de Layard le ratio bénéfice-coût serait de près de $3,6 pour £1 investie dans la prise en charge thérapeutique. [27]»

Nous connaissons aujourd’hui très bien ce discours en France, il nous est arrivé à peine quelques années plus tard. La Fondation Fondamentale l’a martelé depuis sa création : « La santé mentale coûte cher ». Ou encore : « les problèmes de santé mentale représentent un manque à gagner important ». Le but est d’affecter un prix à la santé mentale sans quoi toute allocation de ressources sera jugée inefficace .En Grande Bretagne, comme le sont maintenant en France, les TCC ont été proposées d’abord comme solution miracle[28]. Puis comme seule alternative. Chaque centre IAPT a des conseillers (counselor) et des thérapeutes formés aux TCC qui travaillent selon recommandations NICE mais n’a que entre 8% et 16% de praticiens d’autres courants[29].

L’essentiel de la réforme du système de santé qui a accompagné cet accès à la psychothérapie pour tous tient en un système de gradation d’accès et de coût indexé à des indicateurs de résultat. Un dispositif semblable est actuellement proposé en France par l’Institut Montaigne[30]. Les psychothérapies se répartissent en plusieurs niveaux (gradation) : niveau 1, évaluation, et surveillance ; niveau 2, des applications sur les téléphones et les tablettes et auto-assistance ; niveau 3, soins de haute intensité qui ne comprennent que des TCC. Les prises en charge ont une durée moyenne recommandée de 12 séances en 6 mois de mais peuvent être allongés pour certains patients « éligibles à un plan de traitement en santé mentale ».

Les cliniciens peuvent être aussi bien des psychologues cliniciens (qui, en Grande Bretagne, sont titulaires d’un doctorat) qui doivent obtenir un agrément en plus pour être homologués IAPT, que des Psychological Well-being Practitioner ayant suivi 20 jours de formation pratique et 45 jours de formation théorique et sont, de fait, davantage des professionnels de l’accompagnement à la gestion de soi. Plusieurs analyses des difficultés d’application de l’IAPT rapportent le manque de place dans les cabinets. La télémédecine et la e-santé y remédieront facilement. D’antan qu’une partie importante de « l’activité de soin » est déjà dévolue à des applications de remédiation cognitive que les gens utilisent depuis chez eux. A terme, ces applications sont donc amenées à prendre de plus en plus de place.

En Grande Bretagne, plusieurs critiques fermes ont été énoncées à l’endroit de ce programme d’accès à la psychothérapie[31]. Parmi ces critiques, il me semble important de citer l’ouvrage de Dalal Farhad, CBT : the cognitive behavioural tsunami : politics, power and the corruptions of science[32]. Ce livre de 2019 donne une vision détaillée de ce qui se passe en Grande Bretagne depuis qu’ont été mis en place des programmes d’accès aux psychothérapies financés. Thomas Rabeyron en a fait une recension détaillée dont je recommande vivement la lecture pour une vue d’ensemble sur l’IAPT[33].

L’IAPT a mis en concurrence des organismes privés avec le secteur public déjà saturé de demandes. T. Rabeyron détaille ainsi concrètement le cadre de travail d’un employé de la filiale de l’entreprise Virgin, Virgin Care Healthy Minds [34]. Il rapporte comment les praticiens collectent eux-mêmes, pendant le temps de leur séance, les données qui permettent une évaluation de leur pratique de sorte à établir les résultats qu’ils obtiennent et auxquels seront conditionnés leur rémunération. La rémunération pour les professionnels est en effet conditionnée à l’atteinte de certains indicateurs de qualité clinique Quality Outcomes Framework (QOF) dans un système de Paiement fondé sur les résultats. Ces QOF, on le comprend facilement, sont régulièrement remis en cause[35] et en 2017, il n’existait toujours pas de preuve quant à l’efficacité clinique réelle de ces indicateurs qui deviennent pourtant, et on le comprend tout aussi aisément, des organisateurs centraux du travail[36]. L’activité des praticiens tendra à devenir essentiellement une collecte de données puisque c’est cette activité qui génère de l’argent.

Ubérisation des soignants en psychiatrie © Benjamin Royer

La plateforme TCC et l’uberisation des soignants

Ces différents exemples pris dans des pays sur lesquels la France est supposée avoir dix ans de retard, permettent de décrire, par le menu, comment ainsi le travail de soignant peut devenir tout tranquillement un bullshit job de plus. C’est en tout cas le progrès qui nous est promis. Et ce n’est pas tellement étonnant si de plus en plus d’études, par exemple en provenance de Suède, montrent que les TCC réalisées par des ordinateurs sur internet ont des résultats aussi bons que les TCC réalisées par des thérapeutes humains. Une ubérisation convenablement menée consiste à rendre des algorithmes aussi efficaces qu’un humain et le travail d’un être humain aussi vain que l’activité d’une machine.

Les exemples de ces pays supposés en avance sur nous montrent comment, derrière les arguments marketing de scientificité, de faciliter un accès, de meilleure rationalisation des dépenses publiques, l’enjeu est l’ubérisation, la bullsit-jobisation à partir du modèle économique de la plateforme. Ce modèle de forme économique s’est, me semble-t-il, imposé dans les politiques publiques en profitant de deux mouvements. Il y a, d’une part, l’ensemble des discours qui promouvaient la désinstitutionalisation comme une opportunité émancipatrice, hérités de la critique sociale des institutions des années 60. Et, d’autre part, dans le monde de l’entreprise, une redéfinition de la forme de l’entreprise à travers la théorie de la firme pour laquelle l’existence d’une entreprise se résume à un ensemble de contrats. Les politiques néolibérales n’ont fait que déplacer ce modèle pour en faire ce qui doit remplacer les institutions pour les politiques publiques[37]. Un « Etat en mode Startup » qui par l’innovation numérique entend faire des économies en refondant le service public et du profit en ouvrant de nouveaux marchés pour que des startups s’y engouffrent.

Car c’est bien d’abord et avant tout pour leur possible rentabilité que les psychothérapies ont été au cœur d’un dispositif de facilitation d’accès. Les psychothérapies sont devenues un marché. Cela ne date pas d’hier, la société de consommation a toujours fait du bien-être un bien de consommation. Ce qui change, et qui me semble nouveau, c’est l’industrialisation par des réformes de l’Etat, que les plateformes permettent. « Ces réformes du système de la psychiatrie vont permettre d’économiser X millions d’euros » doit en réalité se traduire par « nous, l’Etat, nous proposons d’ouvrir un nouveau marché qui pèse X millions d’euros ». C’est le montant de la nouvelle part du gâteau à se partager et la plateforme TCC est l’outil d’extraction calibré pour ce nouveau marché.

Une fois qu’un nouveau marché a été ouvert, il s’agit ensuite de le presser, de l’écraser, de le rationaliser pour l’exploiter jusqu’à la moelle. Les plateformes de TCC sont, là encore taillés sur mesure pour cette rationalisation. Très populaires en Suède, les thérapies cognitivo-comportementales par internet (TCCi) sont, par exemple, un secteur d’investissement très porteur qui a, de plus, été pleinement renforcé par la crise du covid. Les « solutions en santé mentale » sont maintenant intégrées dans les plans RH des entreprises.

L’entreprise canadienne Lifeworks, (une parmi tant d’autres) l’explique très tranquillement :

« Les entreprises peuvent réduire leurs coûts, accroître la productivité. Les pertes de productivité liées aux problèmes de santé mentale coûtent aux entreprises canadiennes six milliards de dollars par année. La TCCi réduit l’absentéisme et le temps dont les employés ont besoin pour se rétablir. »

Ou encore, dans un style plus emporté, la société française Psylink :

« Comment aider nos compatriotes à être acteurs du « monde d’après » dans les meilleures conditions psychologiques ?

C’est pour aider tous les Français à se mettre sur la voie du bien-être que Psy.link a été créé.

Psy.link permet d’accéder à un psychologue professionnel et de bénéficier d’une Thérapie Cognitive et Comportementale (TCC) en ligne, dans le confort d’un environnement que l’on maîtrise, sans crainte du jugement, sans perdre de temps en déplacement. »

Je repense à cette dame qui passait son temps chez son vétérinaire pour réparer son chat et à l’Applestore pour soigner son téléphone portable. On se disait, en équipe, que l’Applestore et le cabinet de son vétérinaire fonctionnaient pour elle comme des extensions du dispositif de secteur. Elle était en réalité tout à fait visionnaire : bientôt des Applestores vont remplacer les CMP et chacun se débrouillera pour y soigner sa pomme.

Ubérisation des soignants en psychiatrie © Benjamin Royer

Monétarisation : de la psychologie positive aux externalités négatives

C’est pourquoi il me semble que l’on ne comprend pas grand-chose si l’on s’obstine à opposer les TCC à la psychanalyse. Finalement, l’efficacité « scientifiquement prouvée » de certaines psychothérapies a directement à voir avec la facilité plus ou moins grande avec laquelle ces psychothérapies peuvent traduire en termes économiques les modifications des comportements d’une personne sous l’influence d’un dispositif reproductible. Le débat qui intéresse notre société, dans le fond, n’est pas celui de l’efficacité de telle ou telle méthode mais de sa possible conversion en termes économiques au prix de sa dégradation. L’efficacité n’a rien à voir avec l’effet thérapeutique mais avec une efficacité entendue dans le sens d’efficience du marché.

Pour résumer, le cœur des réformes en cours autour des TCC consiste, selon moi, en un processus de monétarisation dont les sciences neurocomportementales vont être l’opérateur principal et faire passer une rationalisation économique pour une rationalité scientifique

Le processus de monétarisation commence par fixer le prix de la mise en place des psychothérapies. Le prix de la psychothérapie pour tous doit refléter le prix social de son absence. Mais une certaine forme de psychothérapies. Dans le même moment, la lumière est mise sur l’importance des problématiques de santé psychique rebaptisée santé mentale[38] : « un Français sur cinq connaît un problème de santé mentale » « nous sommes tous concernés ». Et la santé mentale va représenter, en ce sens, un attrait pour de nouveaux investisseurs à condition de la subsumer à des considérations économiques. Ce qui a rendu visibles et attractives ces enjeux a été de les traduire dans des termes économiques. La psychologie positive développée par M. Séligman dans les années 2000 aux USA a rendu possible cette traduction à partir de la notion de Bonheur. Les politiques publiques ont ainsi fait du bonheur un indicateur de développement et d’évaluation qui était présente comme plus humain, plus acceptable[39]. La question de la scientificité qui ne concerne que quelques spécialistes chercheurs se traduit alors en termes économiques pour les décideurs et en terme moraux de bonheur pour le public influenceur pour, au final, faire converger les intérêts de ces trois catégories.

Il s’est passé exactement la même chose avec la question de l’environnement dont l’OCDE préconisait une traduction en termes de coûts[40] . L’OCDE, dans les années 90 avait fait des questions environnementales une externalisation négative par rapport au marché qui permettait, grosso modo, à une entreprise de payer pour pouvoir polluer. Dans les années 2000, la santé mentale a, en fait, connu le même destin.

Dès lors, les effets en termes de « mauvaise santé mentale » de telle ou telle politique pourront ainsi être chiffrés et mis dans la balance du marché. Votre préjudice sera chiffrable à partir de la valeur des psychothérapies fixées par les indicateurs économiques standardisées par les méthodes neuro comportementales. Un budget « santé mentale » pourra, à l’occasion, être intégré dans telle ou telle action publique ou dans le budget annuel d’une entreprise comme externalité négative. Ces coûts en termes de santé mentale pourront être réduits en finançant par exemple un poste de Happy Chief Manager ? Telle entreprise qui détruit la santé mentale d’une population pourra financer des forfaits TCC pour tant de personnes. Le coût en termes de santé mentale pourra être chiffré à tant, il y aura une taxe de tant qu’elle aura inclut dans ses frais de fonctionnement. A côté de l’éco-taxe vous trouverez bientôt une psycho-taxe lorsque vous achèterez votre lave-linge. Cela peut paraitre d’un cynisme effroyable mais que l’on pense à la mise en place des « tickets psy » dans les entreprises qui licencient. Cela existe en réalité depuis déjà un certain temps.

Enfin, si les entreprises qui polluent plantent trois arbres pour compenser et peuvent ainsi continuer à polluer autant qu’elles le veulent et détruire l’environnement, nous pouvons nous demander si demain, de la même manière et à partir de la monétarisation de la santé mentale il sera possible de détruire … de détruire quoi, au juste ? La santé mentale ? le concept lui-même a été monétarisé. En réalité, la monétarisation ouvre à la possibilité de faire de la dégradation de la vie psychique des citoyens un objet d’émission de titres et de spéculation financière.

Post-Scriptum :

Dans ce conflit-écran qui divise actuellement la communauté des psychologues sur les réseaux sociaux, un ami me faisait remarquer récemment qu’un argument étrange revenait souvent. Quand un texte d’analyse politique, économique ou sociologique questionnait la psychologie, certains militants sur les réseaux sociaux répliquaient que les textes appartenant à cette catégorie n’étaient pas « scientifiquement prouvés ». Je pense que mon propos ici pourra tout à fait rencontrer ce genre de critiques. Je souhaite donc, en post-scriptum ajouter quelques mots à ce sujet. Tout d’abord, cet argument est pour moi, assez incompréhensible, la partie de la pensée scientifique qui repose sur la méthodologie evidence-based avec Metz-analyse d’études en double aveugle randomisées issue de la médecine n’est pas de la pensée. Elle en est une forme parmi d’autres, tout au plus.

Ensuite, pour ma décharge, et afin de prouver ma bonne foi, je souhaiterai ajouter que j’avais pensé un temps faire une expérience avec des souris génétiquement modifiées pour être libérales d’un côté et des souris communistes de l’autre. J’ai cependant rencontré plusieurs problèmes méthodologiques majeurs. D’abord, il n’y avait plus de souris libérales disponibles dans la société de biotechnologie qui fournit les souris génétiquement modifiées. Quasiment toutes étaient déjà frénétiquement occupées par des protocoles d’économie comportementales, les seules restantes étaient celles chez qui cette intense activité avait fini par déclencher un burnout et qui faisaient de la remédiation cognitive dans leur petite roue dans l’espoir de s’en remettre. Ensuite, les souris communistes étaient pour moitié trop occupées à ronger les barreaux de leur cage pour daigner s’intéresser à l’avancée de la Science et pour l’autre moitié, leur communisme de tendance lambertiste, constituait un biais de rationalité jugée trop important pour permettre des résultats expérimentaux fiables et objectifs. Je pense que tout le monde comprendra que naturellement, pour de telles questions, aux enjeux éthiques si importants, je ne saurai me résoudre à faire des essais cliniques sur des êtres humains.

[1] A. Malâtre-Lansac, Santé mentale : faire face à la crise, Etude – décembre 2020, Institut Montaigne.

[2] https://blogs.mediapart.fr/mathieu-bellahsen/blog/290421/assises-de-la-psychiatrie-couchee-episode-1-la-consecration-de-la-cerebrologie

[3] A l’époque, l’économiste Gary Becker utilisait ce terme pour expliquer la manière dont l’économie, grâce à ses travaux, parvenait à s’approprier de nouveaux objets et à conquérir ainsi d’autres disciplines. L’exemple le plus connu est le crime que Becker par sa théorie de l’homo oeconomicus venait expliquer comme étant le résultat d’une rationalité économique. Pour une version réactualisée de cette notion d’impréialisme des sciences économiques, voir Edward P. Lazear, Economic Imperialism, in The Quarterly Journal of Economics, Vol. 115, No. 1. (Feb., 2000), pp. 99-146.

[4] « Les émotions ne sont pas seulement marketées et marchandisées mais qu’elles sont aussi façonnées et crées dans un environnement précis, créé par des actes spécifiques de consommation. » E. Illouz, p.44

[5] O. Canceil, J. Cottraux, B. Falissard, M. Flament, J. Miermont, et al., Psychothérapie : trois approches évaluées, Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM), 2004. J. M. Thurin, Expertise collective Inserm sur les psychothérapies, contexte, déroulement, enseignements et perspectives. Clinique méditéranéenne, 2005, 71, p.19-40.

[6] M. A. Carlotti, Synthèse du troisième plan autisme, 2013. Et S. Cluzel, Stratégie nationale pour l’autisme

[7] J. Emmanueli et F. Schechter, Prise en charge cordonnée des troubles psychiques : état des lieux et conditions d’évolution, Inspection Générale des Affaires Sociales, IGAS, rapport n°N°2019-002R, p.4.

[8] Agence Régionale de Santé Nouvelle-Aquitaine, Evolution de l’offre des Centre médico-Psycho-Pédagogiques (CMPP) en Nouvelle-Aquitaine, 2019.

[9] G. Visentini, Quinze ans après le rapport de l’Inserm. L’efficacité de la psychanalyse réévaluée, in Evolution psychiatrique, 2021, à paraître.

[10] G. Visentini, (2021). L’efficacité de la psychanalyse. Un siècle de controverses, Paris, PUF, 20121. A paraître.

[11] G. Visentini, Quinze ans après le rapport de l’Inserm. L’efficacité de la psychanalyse réévaluée, op.cit.

[12]T. Rabeyron. L’évaluation et l’efficacité des psychothérapies psychanalytiques et de la psychanalyse. L’Évolution Psychiatrique, Elsevier, 2020, 86.

[13] W. Lippman, Le public fantôme (1924), trad. L. Decréau, Paris, Demopolis, 2008.

[14] B. Stiegler, « Il faut s’adapter », Sur un nouvel impératif politique, Paris, Gallimard, 2019.

[15] W. Lippman, Le public fantôme (1924), trad. L. Decréau, Paris, Demopolis, 2008, p.81.

[16] W. Lippman, Le public fantôme (1924), trad. L. Decréau, Paris, Demopolis, 2008, p.86.

[17] W. Lippman, Le public fantôme (1924), trad. L. Decréau, Paris, Demopolis, 2008, p.169-170.

[18] De ce point de vue, la théorie du « marché cognitif » développé par le sociologue G. Bronner est dans la droite lignée de cette pensée lorsqu’il a importé en sociologie les théories de l’économie comportementale sur les biais cognitifs.

[19] M. Pirie, La Micropolitique, Comment faire une politique qui gagne, p.389.

[20] Ian B. Hickie, Sebastian Rosenberg, Tracey A. Davenport, Australia’s Better Access initiative: still awaiting serious evaluation?, in Australian and New Zealand Journal of Psychiatry, 2011; 45, pp. 815. “Better Access is simply middle-class welfare masquerading as a mental health scheme. The cost is so high that other more important concerns are not being addressed. If one third of the money spent on Better Access went to much needed public housing, most of the homelessness experienced by people with mental illness would be solved.”

[21] P.M. Burgess, Pirkis JE, Slade TN, Johnston AK, Meadows GN, Gunn JM. in Australian and New Zealand Journal of Psychiatry, 2009; 43:615–623.

[22] A. Malâtre-Lansac, Santé mentale : faire face à la crise, Etude – décembre 2020, Institut Montaigne.

[23] C. Roy, psychologues sous contraintes, laissez-nous faire notre travail !

[24] Article 34 du Règlement Général sur la Protection des Données.

[25] National Institute for Health and Clinical Excellence, (2011) : Implementing NICE guidelines for the psychological treatment of depression and anxiety disorders : the IAPT experience, International review of psychiatry, 23(4), 318-327.

[26] R. Layard, Happiness: Lessons From a New Science, Penguin Press, 2005, trad. fr. Le prix de bonheur, Armand Colin, 2007.

[27] A. Dezetter, Analyses épidémiologiques et socioéconomiques de la situation des psychothérapies en France, en vue de propositions sur les politiques de remboursement des psychothérapies, Santé publique et épidémiologie. Université René Descartes – Paris V, 2012. p.48.

[28] Clark et al. (2009). Improving access to psychological therapy: Initial evaluation of two UK demonstration sites. Behaviour research and therapy.

[29] A. Dezetter, Analyses épidémiologiques et socioéconomiques de la situation des psychothérapies en France, en vue de propositions sur les politiques de remboursement des psychothérapies, Santé publique et épidémiologie. Université René Descartes – Paris V, 2012. p.47

[30] A. Malâtre-Lansac, op.cit.

[31] Guy, Anne & Loewenthal, Del & Thomas, Rhiannon & Stephenson, Sue. (2012). Scrutinising NICE: The impact of the National Institute for Health and Clinical Excellence Guidelines on the provision of counselling and psychotherapy in primary care in the UK. Psychodynamic Practice. 18. 25-50. Jackson et Rizq (2019) The Industrialisation of Care: Counseling, psychotherapy and the impact of IAPT.: P. Atkinson (2014) Lies, Damned Lies, and IAPT Statistics, Self & Society, 42:1-2, 18-19.

[32] F. Dalal, CBT : the cognitive behavioural tsunami : politics, power and the corruptions of science, Londres, Routledge, 2019.

[33] T. Rabeyron, Du néolibéralisme au Tsunami Cognitivo-Comportemental en Grande Bretagne : est-il encore temps pour la France d’éviter la catastrophe britannique ?, in Recherches en psychanalyse, 2020, 28, 2, pp. 112-136. Accessible sur HAL en pré-publication : https://hal.univ-lorraine.fr/hal-02472382/document.

[34] T. Rabeyron, ibid. p.16-17.

[35] Les Toop, The QOF, NICE, and depression: a clumsy mechanism that undermines clinical judgment, in British Journal of General Practice, 2011.

[36] Forbes et al., The role of the Quality and Outcomes Framework in the care of long-term conditions: a systematic review, in British Journal of General Practice, 2017.

[37] En ce sens, les mouvements de contestation des institutions dans les années 70 ont échoué. Les murs de l’asile ont été détruits, les lits ont été vidés mais l’asile est toujours là. Un asile 2.0 construit sur un capitalisme de surveillance, un asile d’autant plus puissant qu’il ne donne plus à voir un pouvoir incarné physiquement dans des lieux. Un asile hors institutions. Tosquelles, en son temps, prenait soin de distinguer l’établissement de l’institution. Il faudrait sans doute aujourd’hui distinguer la plateforme de l’institution dans les discours qui vantent les bienfaits de la désinstitutionalisation.

[38] M. Bellahsen, La santé Mentale. Vers un bonheur sous contrôle, La Fabrique, Paris, 2014.

[39] E. Cabanas et E. Illouz, Happycratie. Comment l’industrie du bonheur a pris le contrôle de nos vies, trad. F. Joly, Paris, Premier Parallèle, 2018.

[40] Y. Rumpala, Expertise économique et gestion publique des problèmes environnementaux : mobilisation et utilisation d’un savoir particulier dans un champ de l’univers politico-administratif français, in L’Année de la régulation, 8, 2004-2005, éd. Association recherche et régulation, Paris, Presses de Sciences Po, 2004, p.94.

Le Club est l’espace de libre expression des abonnés de Mediapart. Ses contenus n’engagent pas la rédaction.

L’auteur·e